새 대통령에게 바란다 - 교왕무사(矯枉無私)

국립중앙박물관 전시실에는 여러 ‘자’들이 전시시되어 있다. 조선실에는 ‘유척’, ‘중화척’이 있고 대한제국실에는 1등 훈장의 이름이 ‘금척대훈장’으로 ‘금척’이란 말이 들어가 있다. 조선왕조실록에는 ‘목척’이란 자도 보인다. 이런 자들은 어떤 의미를 갖고 있을까.

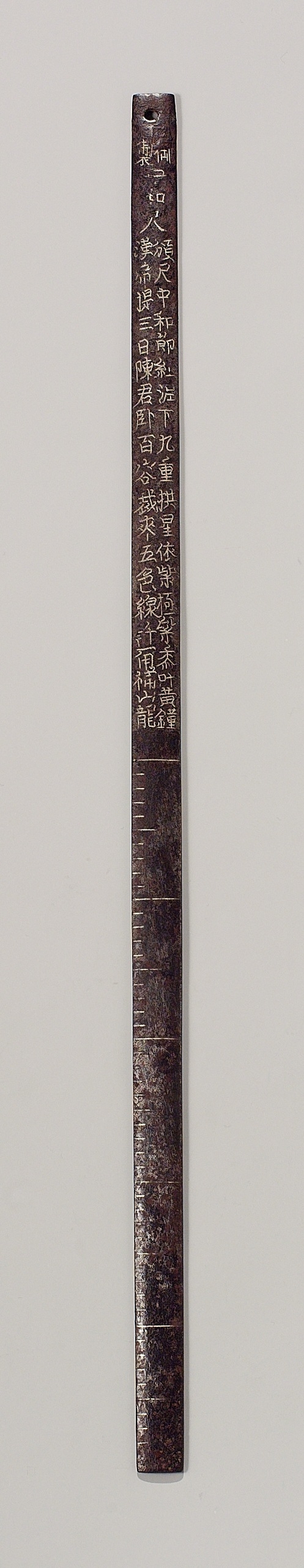

암행어사가 갖고 다니는 물건 중 하나가 마패다. 마패는 암행어사의 징표일 뿐 아니라 멀리 이동할 때 마패에 그려진 말의 수만큼 말을 갈아탈 수도 있다. 말을 갈아타는 곳을 역원(驛院)이라고 한다. 그런데 암행어사가 마패 말고 갖고 다니는 물건이 하나 더 있다. 자다. 놋쇠로 만들었다고 해서 유척(鍮尺)이라고 한다. 암행어사가 자를 갖고 다니는 것은 지방 수령이 세금을 거둘 때 나라에서 정한 기준 자를 쓰지 않고 사사로이 만든 자를 써서 과도한 세금을 걷고 있지는 않은지 확인하기 위해서다. 국립중앙박물관 조선실에는 마패와 유척이 나란히 전시되어 있다.

조선시대 ‘자’는 여러 번 등장한다. ‘금척(金尺)’은 조선의 건국을 상징하는 자다. 이성계의 꿈에 천신이 나타나 건네준 자가 금척이다. 천신은 ‘정국(正國)’ 곧 나라를 바르게 할 사람은 경복흥도 아니고 최영도 아니고 오직 공이라고 하면서 이성계에게 자를 건네주었다. 꿈에 받은 금척이라고 해서 ‘몽금척(夢金尺)’으로 부르기도 한다. ‘몽금척’은 조선시대 궁중 가무로도 만들어져 나라의 중요한 행사 때 공연되기도 하였다. 국립중앙박물관 대한제국실에서 설명하고 있는 가장 높은 훈장이 ‘금척대훈장’인 것도 훈장 이름에 ‘금척’이 들어가 있기 때문이다.

조선은 임진왜란과 병자호란을 겪으면서 나라 사정이 매우 어려워졌다. 18세기, 영정조 때 이르러 균역법과 탕평책을 통해 나라의 중흥을 꾀하기도 했다. 특히 정조는 신하들에게 ‘중화척’이란 자를 주면서 조선이란 나라를 세울 때의 초심으로 돌아가자고 했다.

천신이 ‘정국(正國)’하라고 태조에게 준 금척을 떠올리며 정조는 신하들에게 중화척이란 자를 하사한 것으로 보인다. 중화척은 음력 2월 1일 중화절(中和節)에 내린 자란 의미다. 음력 2월 1일은 농사가 시작하는 때로 농사짓는 백성들의 마음을 잘 어루만져야 한다는 의미를 담아 자를 하사한 것이다. 다산 정약용도 중화척을 받고 화답시를 짓기도 하였다. 국립중앙박물관 조선실에 중화척이 전시되어 있다.

금척, 중화척, 유척 등 값(?)나가는 자 이외에 나무로 만든 목척도 있다. 조선의 문종은 목척에 다음과 같은 글을 남겼다고 한다.

"이 자[尺] 처럼 범용(凡庸)한 물건도 사용하여 굽은 것을 바르게 할 수가 있으니, 이로써 천하의 정사가 사정(私情)만 없으면 누군들 복종하지 않겠음을 알 수가 있겠다." [문종실록]

나무로 만든 자는 하찮은 물건이지만 굽은 것을 바르게 펼 수 있다고 하였다. 또한 이러한 자처럼 사사로움이 없으면 누군들 복종하지 않겠느냐고 말하고 있다. 나라의 잘되고 못됨은 공과 사를 명확히 구분하는 것이다. 바르고 똑바른 ‘자’를 보고 항상 경계로 삼으라는 뜻에서 목척에 위와 같은 글귀를 남긴 것으로 보인다.

부디 새 대통령은 ‘교왕무사(矯枉無私)’란 ‘자’를 항상 옆에 두고서 ‘국민주권의 나라’를 실현시켜 주기 바란다. 자는 ‘기준’이기도 하다. 우리는 모두 맡은 바 분야에서 잘못된 것을 바로 잡고 자신이 기준이 되는 그런 사람이 되도록 하자.

명협 조경철, 연세대학교 사학과 객원교수

전)한국사상사학회 회장

naraname2014@naver.com

*교왕무사(矯枉無私) - 굽은 것을 곧게 바로잡고, 사사로움 없이 공정하라