임소장의 공부 이야기 #3 짧게는 6개월, 길게는 1년 사이에 극적으로 자기 성적을 끌어올린 학생들에게 빼놓지 않고 하는 질문이 있다. ‘왜?’라는 질문이다. “왜 공부하기로 마음먹었어?” 그 이유들을 모아보면 무언가 보편적 원리를 찾아 이를 거꾸로 적용해 마음을 공부에 두지 못하고 있는 친구들에게 활용할 수 있지 않을까? 하는 생각에서다. 하지만 그 이유들은 생각보다 단순하고 다양했다. “친구랑 내기를 해서요”, “엄마가 핸드폰을 바꿔주신다 해서요.”, “친구에게 지는 게 자존심이 상해서요.”, “그냥 하다보니까 재밌어서요.” 내가 찾는 공부를 본격적으로 시작하게 만든, 뭔가 거창하고 이 한마디면 모든 친구들을 공부 쪽으로 시간을 쓰게끔 끌어올 수 있을 것 같은 정제된 ‘공부의 이유’는 따로 없었다. 모두가 아주 다양한, 개별적 이유들이었다. 하지만 많은 인터뷰 속에서 알게 된 학생들의 속마음과 공부를 본격적으로 하기 시작한 친구들의 그 과정 속에서의 비슷한 패턴 같은 것이 있었다. 이를 간단히 정리하자면, | 첫째. 대부분의 아이들은 공부를 ‘잘’하고 싶어 한다. 다만 그 ‘바람이 아이를 변화시키고 움직일 수 있게까지 자극할 수 있는가’는 별개의 문제다.

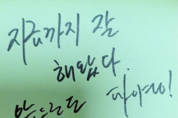

K-고3을 마치면서 ‘이 또한 지나가리라’ 작년 고등학교 3학년인 내가 한 해 동안 가장 많이 되뇌인 말이다. 끝나지 않을 것만 같던 수험생의 시간이 끝났다. 3년간의 고등학교 생활을 돌이켜보면 정말 열심히 살았다. 학교에선 그 누구보다도 열정적으로 수업을 듣고, 방과 후에는 교육청에 프로젝트 활동을 하러, 주말엔 다른 학교로 수업 들으러, 시험기간이 되면 ‘시험 못 보면 어떡하지? 성적 떨어지면 어쩌지?’라는 불안감에 휩싸이던 나의 지난 3년간의 고등학교 생활. 정신없이 달려왔지만 돌이켜보면 꼭 힘든 것만 있는 것도 아니었다. 어쩌면 힘든 시간 속에서 잠깐 잠깐의 행복이 나를 굴러가게 하는 원동력이 되었다. 점심시간, 몰래 나가다 3학년 2학기가 시작되고 학교는 조용했다. 친구들은 대부분 가정학습을 신청한 터라 학교에 나오지 않았다. 나는 독서실에 돈 주고 가느니 학교에서 밥 얻어먹으며 공짜로 공부하겠다고 수능을 치르기 전까지 꿋꿋이 학교에 나왔다. 그 넓은 자습실에서 혼자 공부했다. 홀로 공부를 하고 있자면 문득 외로워지기도 했다. 급식을 먹으러 잠깐 나온 친구들과 만나 밥을 먹고 학교 안을 산책하는 것이 유일한 낙이었다. 수능을 약 한 달 앞둔 어느 날

[임소장의 공부이야기 #5] 그 많던 천재들은 다 어디에 간 걸까? 김소월의 ‘진달래꽃’과 황동규의 ‘즐거운 편지’, 백석과 김유정의 공통점은? 얼핏 생각하면 한국을 대표하는 서정시 두 편과 우리말 어휘를 예술의 경지로 끌어올린 향토 작가들의 이름이라 답할 것 같다. 하지만 이들의 공통점은 여기서 그치지 않는다. 김소월이 ‘진달래꽃’을 쓸 때의 나이가 21세, 황동규 작가의 ‘즐거운 편지’는 고3때 짝사랑하던 옆집 누나를 떠올리며 쓴 시이다. 작가 김유정과 시인 윤동주는 모두 채 서른을 못 채우고 떠났지만, 그들의 이름과 그들이 남기고 간 작품들은 한국 문학이 존재하는 한 영원히 남아 한국인들의 기억 속에 살아있을 것이다. 20세기 초를 수놓았던 이런 20대의 천재들은 모두 어디로 갔을까? 1925년 첫 인구조사가 시행될 때 남한의 인구는 1,300만 명. 100여 년 전에 비해 4배 가까이 불어난 인구와 더 풍족하고 더 시스템화 된 우리 교육은 왜 더 이상 이런 천재들을 만들어 내지 못할까? 여러 이유들이 있겠지만 나는 그 이유를 점수로 줄을 세우고 좋은 대학 입학이 곧 안정적인 직장과 취업으로 이어지던, 입시에 매몰된 지난날의 교육 환경에서 찾는다. 상담